IPO項目也出現“去庫存”現象。

自去年“827新政”提出階段性收緊IPO政策以來,在審項目數量一降再降,彼時尚有780家公司在審,今年1月1日也還有705家公司在審,但時至6月初,在審項目數量較“827新政”時減少36.92%,數據統計顯示,截至6月3日,共計492家公司在審。

就在審項目數據變化構成來看,新增申報項目較少,今年以來新增申報企業僅有2家,去年同期為88家;終止數量激增,今年終止數量高達184家,同比增80.39%,其中183家因為撤回材料終止;企業上市僅38家,募資271.85億元,分別同比下滑72.66%、83.74%。

近期撤材料終止IPO情形引發市場廣泛關注,在業內人士看來,企業存在的問題包括業績下滑、分紅問題、股權集中、板塊定位不符、行業下行周期、產能過剩、分拆上市監管嚴格、科創板上市標準以及中介機構問題等。

在審項目數量快速下降,492家在審IPO項目中,中止及財報更新數量最多,為388家,其他階段包括已受理2家,已問詢34家,已回復19家,上市委會議29家,提交注冊20家。

在審公司數最多的板塊為創業板,共174家,科創板有71家,深主板有61家,滬主板有92家,北交所有93家。

就IPO在審項目分布來看,在審公司數最多的行業為制造業,共364家;另外較多的3個行業是,信息傳輸、軟件和信息技術服務業有42家,科學研究和技術服務業有30家,金融業有16家。

6家券商位列在審金融業項目之中,分別是渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券、華龍證券、東莞證券,就最新進程來看,渤海證券在“已問詢”階段,其他5家券商的最新進程均為“中止及財報更新”階段。

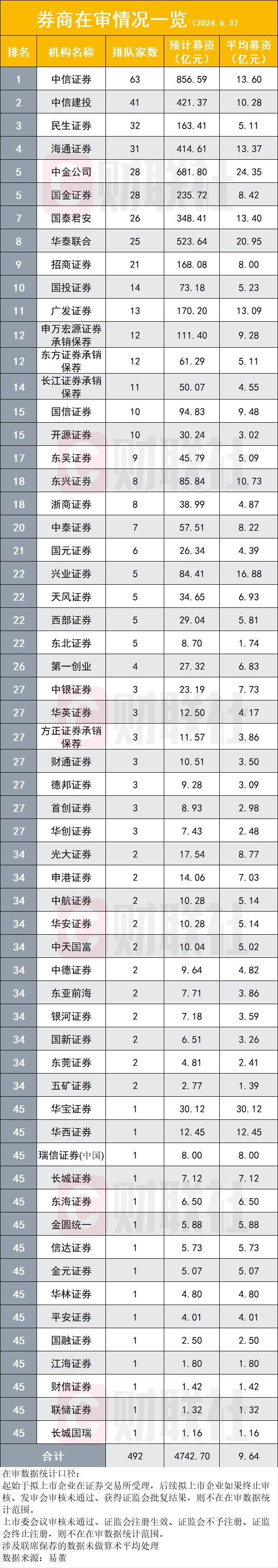

在審排隊較多的券商包括中信證券(63家)、中信建投(41家)、民生證券(32家)、海通證券(31家)、中金公司(28家)、國金證券(28家)、國泰君安(26家)、華泰聯合(25家)、招商證券(21家)、國投證券(14家)。

預計項目募集資金較多的10家券商是中信證券(856.59億元)、中金公司(681.8億元)、華泰聯合(523.64億元)、中信建投(421.37億元)、海通證券(414.61億元)、國泰君安(348.41億元)、國金證券(235.72億元)、廣發證券(170.2億元)、招商證券(168.08億元)、民生證券(163.41億元)。

結合上述在審家數和募資額來看,中信證券與華泰聯合項目特點是數量多、融資額高,平均募資額分別為13.6億元、20.95億元;民生證券IPO項目數量大但單家項目融資額小,平均募資額為5.11億元;上述排名保薦項目數量靠前券商中,平均IPO募資額最高的是中金公司,平均募資額為24.35億元。

IPO撤否終止數量大增,是在審項目迅速減少的原因之一。

易董數據統計顯示,截至6月3日,今年以來,終止IPO公司數共計184家,較去年同期增加80.39%。創業板項目終止數量最多為51家,其他板塊終止情況為科創板(29家)、深主板(27家)、滬主板(36家)、北交所(41家)。

今年以來,終止數量基本保持每周10余家的節奏,上周即5月27日至6月2日,有多達15家企業IPO終止。

因撤回材料終止項目最多,為183家,占比達99.46%,另有1家被否決。

制造業是項目終止最多行業,有134家終止,信息傳輸、軟件和信息技術服務業有21家,科學研究和技術服務業有9家,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業有5家。

IPO終止項目較多的券商包括中信證券(19家)、中金公司(14家)、中信建投(13家)、海通證券(12家)、華泰聯合(11家)、民生證券(9家)。

終止7家IPO項目的券商為開源證券、國金證券、招商證券;終止5家的券商為中原證券、國信證券、東興證券;終止4家的是東吳證券、國元證券、申萬宏源證券承銷保薦、長江證券承銷保薦、安信證券、國泰君安。

終止3家的是浙商證券、財通證券、五礦證券、東方證券承銷保薦、華西證券,終止2家的是中泰證券、興業證券、中德證券、平安證券、德邦證券、廣發證券,另有20家券商各有1個項目終止。

今年以來,企業上市38家,同比減少101家,降幅為72.66%;融資合計271.85億元,同比減少1399.97億元,降幅達83.74%。2023年相似時間段同期IPO項目為139家,募資合計1671.82億元。

證券行業保薦承銷收入銳減,今年IPO保薦承銷費合計為18.67億元,同比下滑81.38%,去年同期為100.27億元。

今年4月12日,新“國九條”發布,同日滬深交易所優化上市條件。

上交所經認真研究論證,擬完善主板上市條件,適度提高凈利潤、現金流量凈額、營業收入和市值等指標。

一是將第一套上市標準中的最近3年累計凈利潤指標從1.5億元提升至2億元,最近一年凈利潤指標從6000萬元提升至1億元,最近3年累計經營活動產生的現金流量凈額指標從1億元提升至2億元,最近3年累計營業收入指標從10億元提升至15億元。二是將第二套上市標準中的最近3年累計經營活動產生的現金流量凈額指標從1.5億元提升至2.5億元。三是將第三套上市標準中的預計市值指標從80億元提升至100億元,最近1年營業收入指標從8億元提升至10億元。同時,在《股票發行上市審核規則》中進一步明確主板定位,對發行人的行業地位等提出細化要求。

同日,深交所就修訂《股票發行上市審核規則》等6項業務規則公開征求意見答記者問。新修訂的《創業板股票上市規則》適度提高創業板第一套上市標準的凈利潤指標,將最近兩年凈利潤指標由5000萬元提高至1億元,并新增最近一年凈利潤不低于6000萬元的要求,突出公司的抗風險能力;適度提高創業板第二套上市標準的預計市值、收入等指標,將預計市值由10億元提高至15億元,最近一年營業收入由1億元提高至4億元,支持規模、行業及發展階段適應創業板定位要求的企業上市。

4月30日,上交所發布《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定(2024年4月修訂)》,并自發布之日起施行。修訂內容如下。

一是強化衡量科研投入、科研成果和成長性的關鍵指標。將《暫行規定》第六條第一款第一項“最近三年研發投入金額”由“累計在6000萬元以上”調整為“累計在8000萬元以上”,將第三項“應用于公司主營業務的發明專利5項以上”調整為“應用于公司主營業務并能夠產業化的發明專利7項以上”,將第四項“最近三年營業收入復合增長率”由“達到20%”調整為“達到25%”。將第七條第一款第五項“形成核心技術和應用于主營業務的發明專利(含國防專利)合計50項以上”調整為“形成核心技術和應用于主營業務,并能夠產業化的發明專利(含國防專利)合計50項以上”。二是新增促進科技創新和新質生產力發展的保薦要求。

|